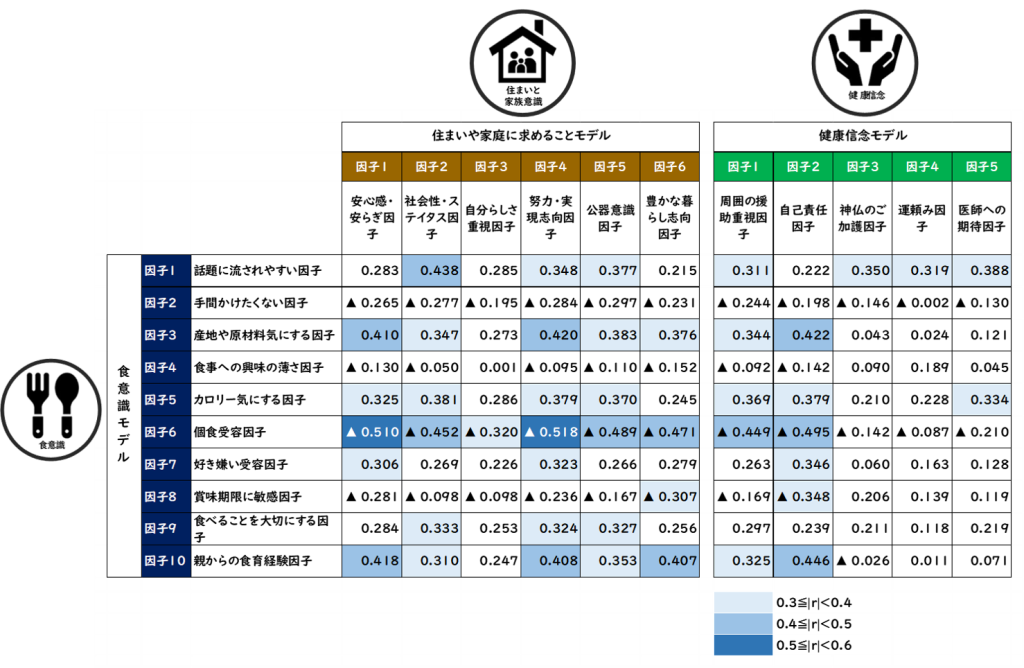

複数のユーザーモデルの間の関係性を把握する際には、それぞれのユーザーモデルのクラスタ同志をクロス集計することで、クラスタ間の関係性をみることが多いと思いますが、今回はクラスタ同志のクロス集計ではなく、複数のユーザーモデルのクラスタを構成する因子得点間の関係性をみてみましょう。

ひとつの例として、「食意識モデル」のクラスタを構成する10の因子を中心に、「住まいや家庭に求めることモデル」の6因子及び「健康信念モデル」の5因子との間の因子得点の相関関係をみてみました。

〇「食意識モデル」における“食事を一人ですることを気にしない度合いの強さ”(個食受容因子)は、「住まいや家庭に求めることモデル」における“家庭に対して安らぎや安心感を求める度合い”(r=△0.510)や“努力を惜しまず頑張れば豊かな暮らしが実現できると考える傾向の強さ”(r=△0.518)とは負の相関がみられます。

また、この“食事を一人ですることを気にしない度合いの強さ”は、「健康信念モデル」における“健康でいられるのは自分次第と考える傾向”(r=△0.495)や“健康でいられるのは周囲の援助のおかげと考える傾向”(r=△0.449)とも負の相関がみられます。

〇逆に、「食意識モデル」における“親から食育を受けた経験の強さ”(食育経験因子)は、「住まいや家庭に求めることモデル」における“家庭に対して安らぎや安心感を求める度合い”(r=0.418)や“豊かな生活を送りたいと考える傾向の強さ”(r=0.407)とは正の相関がみられ、「健康信念モデル」における“健康でいられるのは自分次第と考える傾向”(r=0.446)とも正の相関がみられます。

〇同様に、「食意識モデル」における“産地や原材料を気にする傾向の強さ”(産地や原材料気にする因子)も、「住まいや家庭に求めることモデル」における“家庭に対して安らぎや安心感を求める度合い”(r=0.410)や“努力を惜しまず頑張れば豊かな暮らしが実現できると考える傾向の強さ”(r=0.420)とは正の相関がみられ、「健康信念モデル」における”健康でいられるのは自分次第と考える傾向“(r=0.422)とも正の相関がみられます。

もちろん、同一ユーザーモデル内の因子間よりも相関は低めではありますが、異なるユーザーモデルの因子得点間の関係性をみることで、そのクラスタの個別の特性と他のクラスタの個別の特性との間の関係が把握できますから、ユーザーモデルを横断した特性の解釈の可能性が広がります。